将女性话题简化为营销噱头,SK-II真诚度“赤字”到悬崖边缘?

流量密码or流量毒药

“素的,你敢吗?”

“素的,我敢。”

2月20日,国际知名护肤品牌SK-II宣布了全新品牌代言人张钧甯,并同步发布了名为《素的,我敢》的创意影片。这部影片聚焦于包括演员张钧甯、运动博主粉红霏菲、化妆师时一以及创意总监Gabby在内的四位不同职业的女性,展现了她们在不同生活场景下的素颜自信与勇气。

同时,SK-II还联合小红书甄选,共同发起了“素的,我敢 ”挑战活动,鼓励用户分享自己的素颜故事。该活动一经发布,便迅速引发了社会广泛关注。仅在活动推出的三天内,#素的,我敢这一话题的浏览量便高达188.4万,再次证明了女性议题在当下社会中的巨大流量潜力。

然而,SK-II此次营销活动并未像往昔一样,收获一致好评。活动上线次日,吐槽贴异军突起,其互动数据迅速攀升,点赞量与评论数甚至超越品牌官方。我们看到,其激将法的台词和自称素颜但其实化妆过的代言人,引起了相应的争议,被人诟病为利用女性话题成营销噱头。

01

SK-II“标语俗气化”惹争议本土化陷阱何解?

这场始料未及的消费者讨论,精准暴露出品牌策略与消费者预期之间的认知鸿沟。

《素的,我敢》引发的争议,首先暴露出跨国品牌在中国市场面临的文化解码困境。在日韩社会仍存在“不化妆不得体”的职场潜规则时,中国年轻一代已掀起“素颜革命”:小红书#上班恶心穿搭#话题累计阅读超3.2亿,豆瓣“抠门女性联合会”67万成员践行极简生活。当SK-II试图用“敢素颜=勇敢”的二元叙事制造冲突时,反而触发了中国消费者“被定义”的防御机制——素颜在当代中国早已从抗争符号演变为生活常态。

这种认知错位折射出女性主义营销的深层悖论:品牌既要引领思潮,又不能凌驾于消费者真实生活之上。正如网友质疑“素颜需要勇气,是否暗示化妆是妥协”,“广告里的几位都不是素颜,用妆后无瑕肤质宣传敢素颜,难道不是引领新的容貌焦虑”。

过度拔高特定行为的意义,反而可能构成新型道德绑架。这要求品牌必须建立动态社会情绪监测系统,通过舆情大数据捕捉新兴话题,及时调整叙事策略。

SK-II面临的“标语俗气化”争议,则揭示了另一个关键命题:如何平衡大众传播与品牌调性。随着近年来高端国际品牌纷纷进军下沉市场,如何在亲民与保持品牌格调之间找到恰当的平衡点,成为了品牌战略规划的关键。

当“素的”这类网络流行语被用于高端护肤品宣传时,可能会因文化折扣现象而削弱品牌的溢价能力。为解决这一问题,品牌需构建一套分层传播机制,以实现破圈与调性的动态平衡。这一机制的核心在于,根据不同的传播渠道和目标受众,灵活调整传播策略和内容。

笔者认为,在短视频平台如抖音上,品牌可巧妙融入热门网络梗,采用轻松幽默的表达方式,以吸引更广泛的受众群体,提升品牌的市场认知度和曝光率。而在品牌官网等深度内容平台上,则应聚焦于专业的护肤知识分享、品牌历史与故事等高质量内容,以此维系高净值客户的忠诚度,并进一步提升品牌形象,巩固品牌在高端市场中的地位。

大众化的传播策略有助于品牌迅速拓宽市场、提升销量;而深度内容的传播,则能在维护品牌高端形象的同时,提升品牌价值。要实现这一动态平衡,品牌必须具备敏锐的市场洞察力,能够准确捕捉不同受众的需求与偏好,同时制定精准的传播策略,以确保每一次传播都能精准触达目标受众,实现品牌价值的最大化。

02

SK-II曾经的“她视角”营销

是商业与社会价值的双赢探索

SK-II在女性议题上的持续深耕,构建了其独特的品牌叙事体系,曾使其成为了女性议题的引领者。

其女性议题营销始于2016年的《相亲角》广告。影片以上海人民公园相亲角为背景,真实展现了单身女性父母为其征婚的焦虑,同时借助女儿们的独白,传达了女性对自我价值的坚持。该片引发广泛社会讨论,成为SK-II女性营销的里程碑之作。

此后,SK-II持续推出了一系列具有深远影响的作品,如2017年的《人生不设限》、2018年的《我行我素》素颜项目、2021年的《VS》动画系列、2023年的《人生,我自己选》,以及2024年的《她们为什么不zhuang了》。这种将社会议题转化为品牌叙事的策略,使SK-II成功超越了产品功能层面的讨论。

与此同时,SK-II的营销策略始终紧扣“真实痛点-情感共鸣-价值升华”的黄金三角。从《相亲角》对“剩女”标签的勇敢解构,到《素的,我敢》对化妆焦虑的积极挑战,SK-II始终关注并回应着女性群体的真实需求。这种营销策略的成功,不仅源于对女性生存状态的深度洞察,更在于其对女性价值的深刻理解和尊重。

除了SK-II外,许多国际美妆品牌也都在女性议题上取得了显著的营销成果。例如,巴黎欧莱雅通过其“她守护”项目,持续为女性权益发声。2024年推出的“面对骚扰,美没有错”活动,直击“受害者有罪论”的社会痛点,不仅强调“美不是被骚扰的理由”,还与心理咨询师合作提供实际支持,将营销升华为社会行动。此举不仅强化了品牌与女性群体的情感联结,更树立了社会责任标杆。

兰蔻用未经修饰的模特展现唇釉真实显色度,迪奥则在广告中呈现不同年龄、肤色女性的自信笑容。这些摒弃传统审美规训的营销方式,本质上都在回应女性群体对“真实自我接纳”的集体渴望。

随着消费者对女性本位视角下产品营销关注度的持续攀升,众多品牌纷纷踏上了探索“女性向”策略的征途。如何利用这一策略实现实现商业价值与社会价值的双赢,这对品牌而言,无疑是一条既充满挑战又极具潜力的长远道路。

03

女性主义营销破局之道:重构女性营销的价值坐标系

当下的品牌营销战场上,女性议题从曾经的“流量密码”,逐渐演变为一把双刃剑。部分品牌试图通过制造争议收割流量,却低估了女性消费者的觉醒速度。

卫生巾品牌ABC曾推出强化性别刻板印象的广告,尽管斩获1.2亿话题阅读量,但天猫旗舰店评分暴跌至3.2分;

花洛莉亚的“小蝴蝶系列”唇蜜被指涉嫌“性暗示”辱女,品牌方对此保持缄默,且涉嫌产品仍然在售,从而爆发出更大的舆论风波;

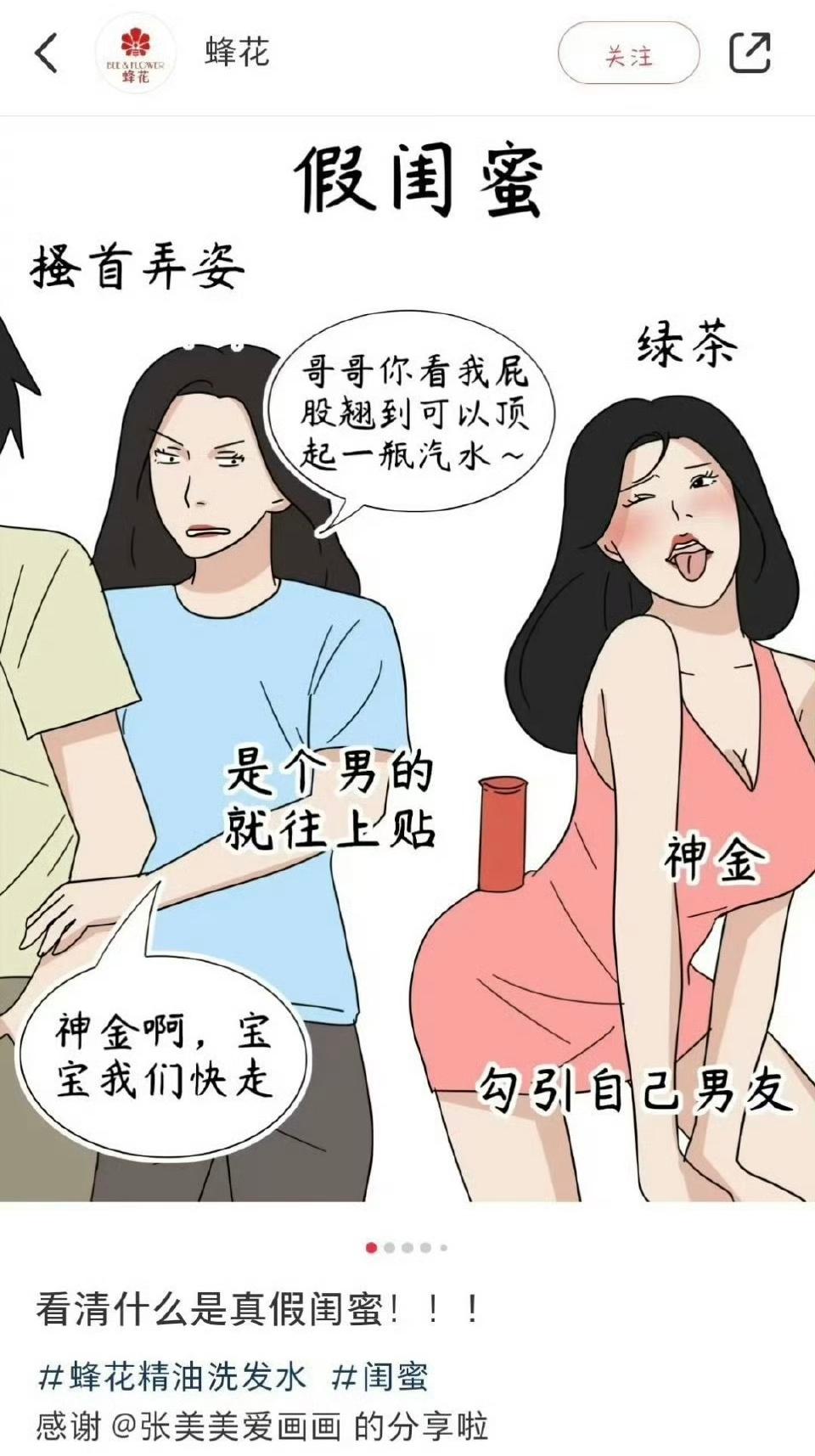

蜂花在官方小红书账号发布了一组主题为“真假闺蜜”的漫画,通过夸张、对比和融梗的方式来输出自家产品的软广,该漫画一经发布就引起网友不适,被质疑存在丑化和侮辱女性之嫌,随后品牌迅速删除相关物料并道歉,但仍面临舆论压力。

这些案例揭示了流量逻辑的致命缺陷:在女性意识加速进化的时代,任何对性别议题的轻佻消费,都会触发消费者对品牌价值观的深度审视。当品牌将女性议题简化为营销噱头时,实则是将自身置于“真诚度赤字”的悬崖边缘。

据CBNData调研显示,83%的女性消费者会因价值观冲突永久拉黑品牌,这意味着“黑红”策略的风险成本已远超收益。当消费者对价值观的敏感度超越对产品的功能性需求时,品牌在女性营销中面临的“不可能三角”困境愈发凸显——流量追逐、品牌调性塑造与真诚度表达之间的失衡,让不少企业付出惨痛代价。这场博弈的本质,实则是商业逐利逻辑与社会责任价值的深度碰撞。

对国货品牌而言,女性主义营销正在从“加分题”变为“必答题”。成功的实践需要把握三个进化方向:

1.从口号到行动:系统性赋能的价值观升维

真正的女性主义营销需要超越口号层面的声援。如Tory Burch 携手中国妇女发展基金会,推动“怀梦前行”女性赋能创业计划公益项目,这种将品牌与女性发展深度绑定的策略,实现了流量获取与真诚度表达的双重突破。

2.UGC生态构建:让消费者成为叙事主体

珀莱雅发起的“性别不是边界线”话题吸引用户自发创作,通过短视频、插画、诗歌等多形态内容,将品牌主张转化为全民参与的公共讨论。这种去中心化的叙事策略,既保持了品牌调性的包容性,又通过用户共创消解了价值观输出的说教感。

3.践行长期主义:跨越热点追逐的速朽周期

女性意识的觉醒是渐进过程,SK-II持续8年的“改写命运”证明,女性意识的培育需要品牌保持战略定力。当短期热点营销制造的信息碎片不断被遗忘,那些持续输出理性对话、深度洞察的品牌,终将在消费者心智中构建起不可替代的价值观认同。

在价值观成为核心消费决策要素的今天,女性营销的本质是回归“人”的价值重塑。当品牌学会放下拯救者姿态,真正以平视视角与消费者对话,才能跨越营销与主义的鸿沟,实现商业价值与社会价值的共生。

延伸阅读

免责声明

本网刊发或转载各类资讯,是出于传递更多信息之目的,并不以赢利为目的,也不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。

C2CC历来重视版权等知识产权保护,如本网转载之部分资讯、稿件涉及版权等问题,请作者在本网发布该文两周内速来电或来函与我们联系,C2CC会及时处理。

凡本网原创稿件,版权归本网所有,并遵循C2CC创作共用约定。其他媒体(包括网络媒体和传统媒体)转载C2CC原创稿件时须在明显位置注明信息来源:C2CC中国化妆品网。

0条评论

没有更多啦

加载更多